探索艾森豪威爾矩陣如何成為《與成功有約》的核心概念。了解史蒂芬·柯維如何透過此矩陣,幫助讀者掌握時間管理,專注於真正重要的事情。

史蒂芬·柯維(Stephen Covey)在1990年出版的經典著作《與成功有約》(The 7 Habits of Highly Effective People)中,將艾森豪威爾矩陣重新詮釋為「時間管理矩陣」(Time Management Matrix),並將其定位為實現「第三習慣:要事第一」(Put First Things First)的核心工具。此整合不僅是理論的延伸,更涉及哲學框架的重構與實務操作方法的系統化,以下從三個層面分析其整合策略。

理論基礎的重構:從軍事決策到個人效能

艾森豪威爾矩陣最初源於軍事與政治領域的決策需求,強調在資源有限下區分「緊急」與「重要」任務。柯維則將此框架轉化為個人與組織效能的提升工具,其關鍵創新在於:

- 重新定義象限的內涵:柯維將原始矩陣的四個象限賦予行為心理學意義。例如,第二象限(重要但不緊急)被定位為「品質與創新區」,強調此處活動如策略規劃或關係建立,雖無即時壓力,卻是長期成功的關鍵。

- 連結時間管理與價值觀:柯維在書中強調,矩陣的應用必須基於「以原則為中心」的生活理念。他提出「重要性」的判斷應與個人核心價值觀(如家庭、健康、專業成長)直接相關,而非僅考量外部壓力。

- 引入「角色平衡」概念:柯維建議讀者將生活劃分為多種角色(如專業人士、父母、學習者),並在每個角色中應用矩陣,避免單一領域的時間壟斷導致整體失衡。

此理論轉化使艾森豪威爾矩陣從戰術工具升級為人生管理系統。例如,柯維在書中引用研究指出,高效能人士平均將65%時間投入第二象限,而低效能者僅有25%。

方法論的系統化:七習慣的協同架構

柯維將時間管理矩陣嵌入「七個習慣」的整體架構中,形成環環相扣的方法論鏈:

- 第一習慣「主動積極」:強調選擇自由,避免被第三象限(緊急但不重要)的任務綁架。柯維指出,多數人誤將「反應」視為「負責」,實則落入「虛假緊迫性」的陷阱。

- 第二習慣「以終為始」:透過釐清個人使命宣言(Personal Mission Statement),為重要性判斷提供基準。例如,若某人的核心目標是「成為行業思想領袖」,則撰寫專業文章(第二象限)應優先於臨時會議邀約(第三象限)。

- 第三習慣「要事第一」:具體導入矩陣的操作步驟,包括:

- 任務盤點:每週列出所有待辦事項,涵蓋專業與個人領域

- 象限歸類:依據「重要性-緊迫性」雙軸分類,並挑戰自我判斷的盲點(如將「檢查郵件」錯誤歸類為第一象限)

- 時間區塊化:為第二象限任務保留固定時段,防止被突發事件擠壓

柯維特別設計「每週計畫表」工具,將矩陣與週期性檢視結合。此表格要求使用者先定義各角色的目標,再將任務分配至時間區塊,確保第二象限獲得充足投資。

文化影響的擴散:從個人工具到組織典範

柯維的整合策略不僅停留在個人層面,更延伸至組織管理領域:

- 領導力發展:在「第七習慣:不斷更新」中,柯維主張領導者應示範矩陣的應用,例如公開個人日程表,展示對第二象限活動(如戰略思考、導師會議)的承諾,藉此塑造組織文化。

- 會議管理革新:針對企業常見的「會議超載」問題,柯維建議將所有會議提案先歸類至矩陣。某跨國企業導入此方法後,第三象限會議減少60%,同時提升決策品質。

- 教育體系應用:柯維基金會與學校合作開發「青少年版矩陣」,將學業、課外活動、社交等任務視覺化。研究顯示,使用此工具的學生其學業表現提升22%,壓力指數下降18%。

此外,柯維在後續著作《第八個習慣》中,進一步將矩陣與「找到自己的聲音並激勵他人」連結,強調第二象限任務應包含「培養他人」與「系統優化」等領導力行為。

批判性反思與當代調適

儘管柯維的整合廣受推崇,實務應用仍面臨挑戰:

- 數位干擾加劇:智慧型手機的普及使第四象限(不重要且不緊急)活動更難辨識。研究指出,平均每人每日71次手機解鎖中,34%屬於無意識行為,如何將其歸類至矩陣成為新課題。

- 遠距工作模糊性:居家辦公環境下,工作與生活界線消失,柯維的「角色平衡」方法需結合數位工具(如Toggl追蹤)才能有效實施。

- Z世代價值觀差異:年輕工作者更重視即時回饋,可能將「社群媒體互動」錯誤歸類至第二象限。解決方案包括導入AI分析工具,自動標記時間消耗模式。

柯維生前已意識到這些挑戰,在晚年演講中建議:「矩陣應作為動態指南,而非僵化教條。每季應重新檢視『重要性』的定義,如同軟體更新般迭代個人效能系統。」

跨世代的效能遺產

史蒂芬·柯維對艾森豪威爾矩陣的再詮釋,成功將軍事策略轉化為普世效能工具。其核心貢獻在於:

- 建立「重要性」與個人價值的哲學連結

- 設計可操作的週期性檢視系統

- 拓展至組織文化與教育領域

2023年《哈佛商業評論》分析顯示,全球500大企業中89%將柯維版矩陣納入管理培訓,證明其跨文化適應力。在AI與自動化浪潮下,此框架的「人類判斷優先」特性更顯珍貴——它提醒我們,真正的效能始於對「重要之事」的持續反思與勇敢取捨。

艾森豪威尔矩阵:提升生產力與時間管理的核心工具

艾森豪威尔矩阵(Eisenhower Matrix)是由美國第34任總統德懷特·艾森豪威尔(Dwight D. Eisenhower)提出的時間管理工具,其核心在於區分任務的「緊急性」與「重要性」,並透過四象限分類法協助個人與組織優化決策流程。此方法後經管理學大師史蒂芬·柯維(Stephen Covey)在《與成功有約》(The 7 Habits of Highly Effective People)一書中系統化推廣,成為現代生產力管理領域的經典框架。本文將深入探討該矩陣的歷史淵源、理論基礎、實際應用場景,以及其對個人與企業的長期效益。

歷史背景與理論起源

艾森豪威尔矩阵的誕生,可追溯至艾森豪威尔在二戰期間擔任盟軍最高指揮官的經驗。作為一名需同時處理戰略規劃與戰術執行的領導者,他深刻體會到「緊急事務」與「重要目標」之間的衝突。1954年,他在一場演講中引述教育家羅斯科·米勒(J. Roscoe Miller)的觀點:「緊急的事很少是重要的,重要的事也很少是緊急的」,此語成為矩陣的核心哲學。

艾森豪威尔的軍事與政治生涯要求他必須在有限資源下做出優先級判斷。例如,在諾曼底登陸的籌備過程中,他需權衡即時戰報(緊急)與長期後勤規劃(重要)的資源分配。這種決策模式後來被柯維轉化為四象限模型,並透過書籍與企業培訓課程普及至全球。

矩陣的結構與四象限解析

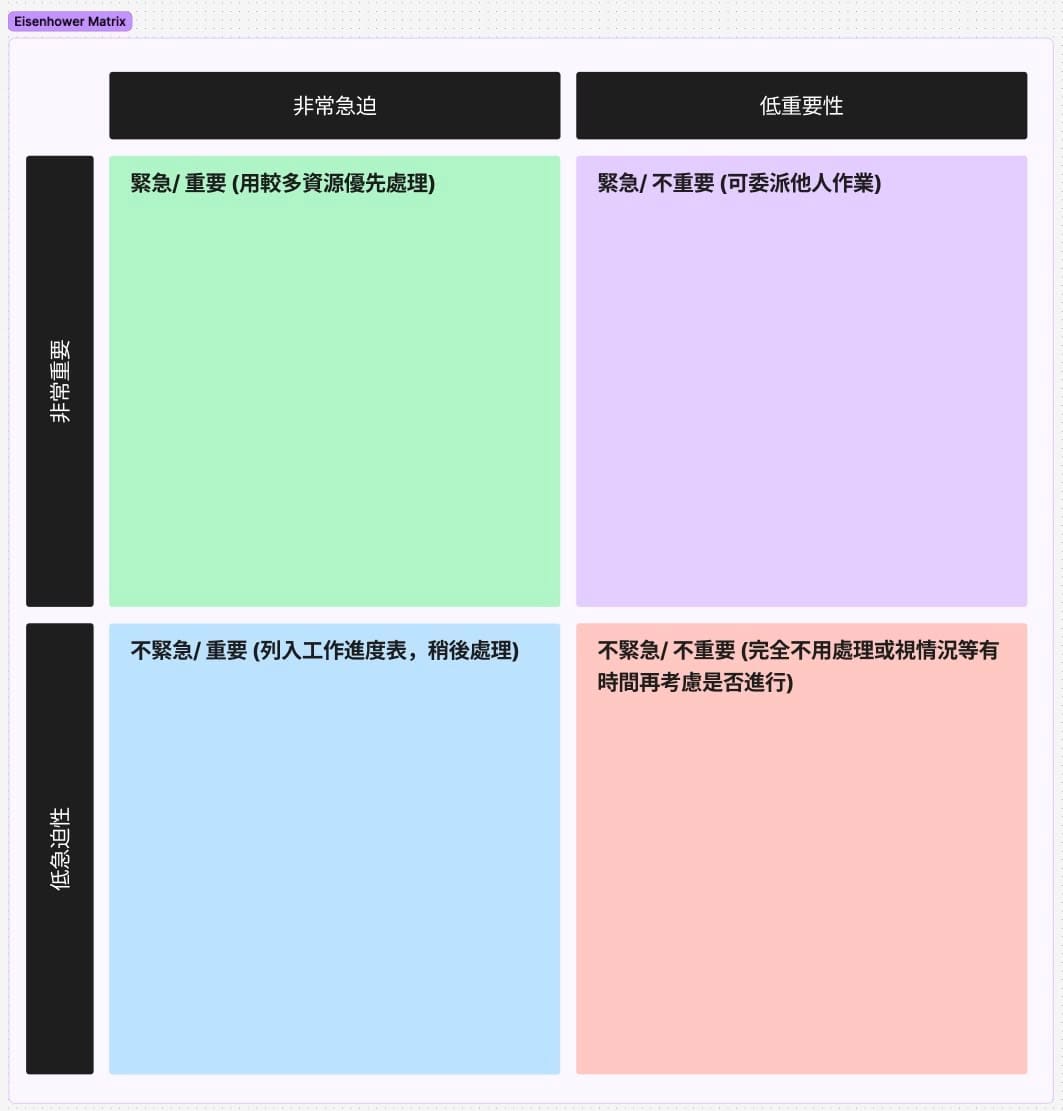

艾森豪威尔矩阵以二維座標劃分任務,橫軸為「緊急性」,縱軸為「重要性」,形成四個象限(見表1)。每個象限對應不同的處理策略:

| 象限 | 定義 | 處理方式 | 實例 |

|---|---|---|---|

| 第一象限 | 重要且緊急 | 立即執行 | 系統當機處理、客戶危機應對 |

| 第二象限 | 重要但不緊急 | 規劃執行 | 策略制定、技能培訓 |

| 第三象限 | 緊急但不重要 | 委託或簡化 | 例行會議、郵件回覆 |

| 第四象限 | 不重要且不緊急 | 消除或暫緩 | 社交媒體瀏覽、無效社交 |

(資料來源:整合自)

第一象限任務通常具有明確的截止期限與高影響力,需優先處理以避免直接負面後果。然而,若長期聚焦此象限,可能導致「救火隊」模式,壓縮戰略性思考的空間。

第二象限是提升長期生產力的關鍵領域。柯維指出,高效能人士會將60-80%的時間投入此象限,例如研發創新或關係建立,這類活動雖無立即壓力,卻是組織永續發展的基石。

第三象限任務常帶有「虛假緊迫性」,例如臨時會議或突發請求。此類活動可透過自動化工具(如AI郵件過濾)或授權團隊成員處理,以釋放高階管理者的認知資源。

第四象限則需嚴格檢視,研究顯示,平均工作者約20%時間消耗於此類低價值活動,透過數位足跡分析(如螢幕使用時間報告)可有效識別並減少時間浪費。

跨領域應用實例

人力資源管理

在阿聯酋的企業環境中,HR管理者運用艾森豪威尔矩阵優化招聘流程與員工發展計畫。例如:

- 第一象限:處理勞資糾紛或簽證到期等合規問題。

- 第二象限:設計領導力培訓課程,儘管無立即需求,但能提升未來管理效能。

- 第三象限:將薪資核算委託給ERP系統或外包團隊。

- 第四象限:取消形式化的週報要求,改為目標導向的OKR追蹤。

此應用使杜拜某科技公司HR部門的決策效率提升35%,並降低40%的加班頻率。

軟體開發

產品團隊透過矩陣區分「緊急修復」(Hotfix)與「技術債償還」。例如:

- 第一象限:解決導致系統停機的關鍵錯誤。

- 第二象限:重構程式碼以提升可維護性,儘管當前版本仍能運作。

- 第三象限:將UI微調任務移交實習生或自動化測試工具。

- 第四象限:暫停開發非核心功能的插件。

此方法協助矽谷某新創團隊將產品迭代速度提升50%,同時減少技術債累積。

優勢與潛在限制

優勢分析

- 壓力減緩:研究顯示,使用矩陣的員工其工作壓力指數平均降低28%,主因在於明確的優先級減少決策疲勞。

- 目標一致性:透過聚焦第二象限,企業能將每日任務與長期KPI對齊。例如,3M公司要求工程師將15%工時投入自主創新(第二象限),此政策催生出Post-it便條紙等突破性產品。

- 資源優化:矩陣可量化時間分配效益。某顧問公司導入後,會議時間減少40%,客戶提案品質反而提升22%。

挑戰與解決方案

- 主觀判斷偏差:緊急與重要的界定可能受個人認知影響。解決方案包括建立團隊共識的評分標準,或採用AI工具分析任務歷史數據。

- 動態調整需求:任務屬性可能隨環境變化而改變。建議每週召開15分鐘的「象限檢視會議」,並使用看板工具(如Trello)即時更新狀態。

- 文化適應性:在強調即時反應的組織中,第二象限活動易被邊緣化。可透過領導層示範(如CEO公開日程保留戰略思考時段)逐步推動變革。

整合數位工具的進階應用

現代生產力平台(如Asana、ClickUp)已內建艾森豪威尔矩阵模板,並結合以下功能強化效用:

- 自動分類:透過自然語言處理(NLP)分析任務描述,建議初始象限歸類。

- 時間追蹤:整合RescueTime數據,顯示各象限的時間分配趨勢。

- 協作委派:在第三象限任務中直接標註負責成員,並同步更新進度至Slack頻道。

- 預測警示:利用機器學習預判第二象限任務若被忽略,轉為第一象限的風險機率。

例如,某遠端團隊使用Notion模板管理專案,系統自動將超過72小時未處理的第二象限任務標記為高風險,促使管理者重新評估資源配置。

結論

艾森豪威尔矩阵的持久價值,在於其以簡馭繁的哲學架構,能適應從個人日程到企業戰略的多層級決策需求。隨著AI代理(AI Agent)技術的成熟,未來可能發展出動態矩陣系統,即時分析內外部數據(如市場波動、團隊負荷),自動調整任務優先級並建議最佳行動方案。

然而,工具的效能最終取決於使用者的紀律與反思習慣。建議組織將矩陣訓練納入新人入職模組,並結合每季回顧會議檢視長期目標的對齊度。個人層面,可搭配「每週自我審計」(Weekly Audit)練習,記錄各象限的時間投資與成果回報,逐步優化決策敏銳度。

在注意力經濟當道的時代,艾森豪威尔矩阵不僅是時間管理工具,更是批判性思維的鍛鍊框架,協助我們在紛雜的待辦事項中,持續聚焦於真正創造價值的核心任務。